전공소식

Total 88건

-

연구성과 이정은 교수 연구진, 깊게 숨겨진 행성 탄생의 신비, ALMA로 찾다

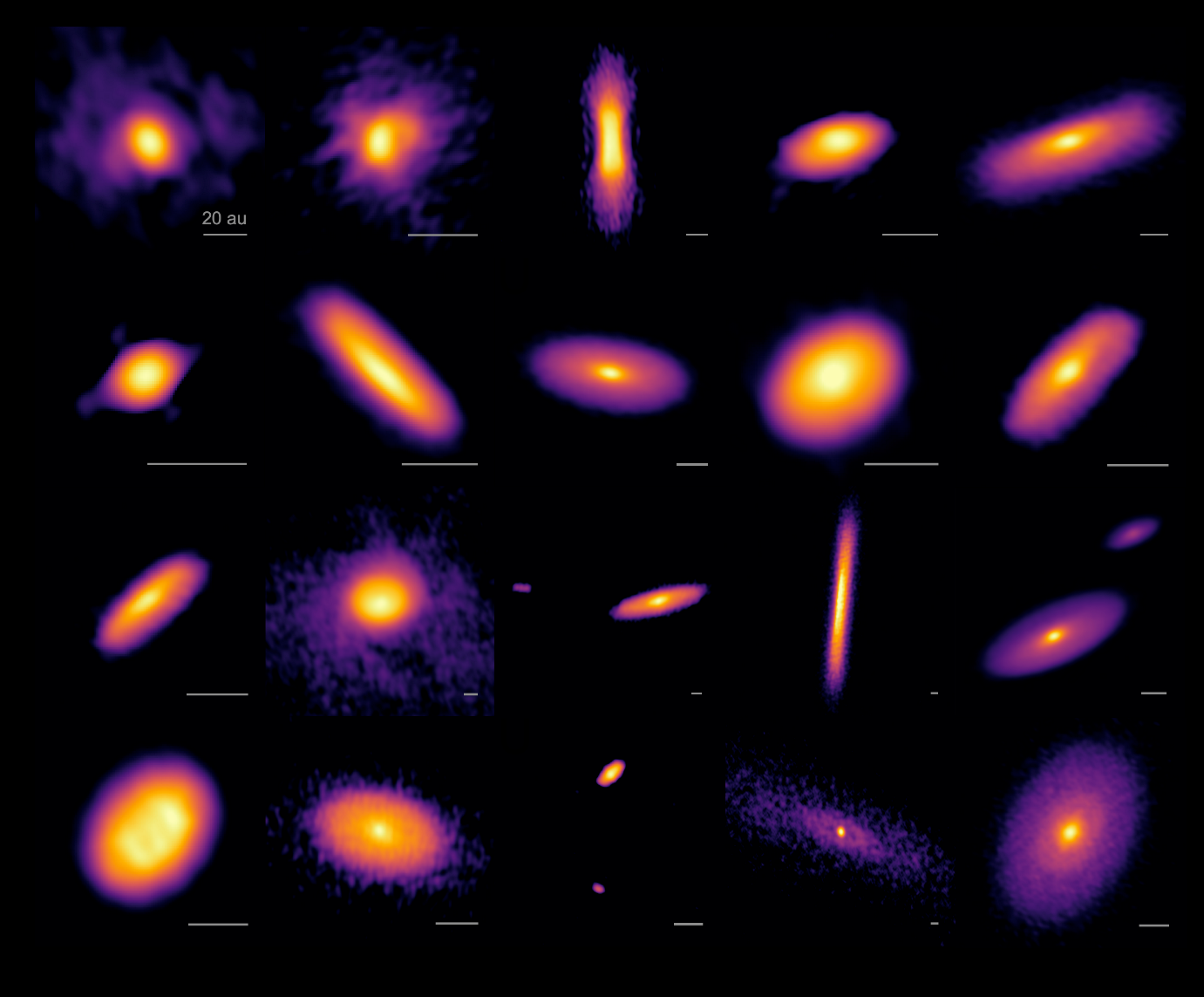

연구성과 이정은 교수 연구진, 깊게 숨겨진 행성 탄생의 신비, ALMA로 찾다이정은 교수 연구진, 깊게 숨겨진 행성 탄생의 신비, ALMA로 찾다. □ 서울대학교 자연과학대학 물리천문학부의 이정은 교수와 사범대학 지구과학교육과의 권우진 교수가 속한 국제 연구팀은 행성 탄생의 초기 모습을 찾기 위해 19개의 젊은 원시성 원반을 아타카마 대형 밀리미터 간섭계(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA)로 관측했다. □ Early Planet Formation in Embedded Disks (eDisk)라고 명명된 ALMA 국제 연구 프로젝트는 대학원생을 포함하여 세계 15개 연구기관, 37명의 연구자가 수행하고 있다. 연구책임자는 대만 ASIAA의 Nagayoshi Ohashi, 미국 NRAO의 John Tobin, 덴마크 Niels Bohr 연구소의 Jes Jørgensen이다. 한국에서는 이정은 교수(서울대 물리천문학부), 권우진 교수(서울대 지구과학교육과), 이창원 박사(한국천문연구원), Yusuke Aso 박사(한국천문연구원)가 참여하고 있다. □ 우리 태양계, 그리고 외계행성계의 기원과 생성 과정은 현대 천문학에서 가장 중요한 주제 중 하나이다. 우리 태양은 약 46억 년 전에 생성됐으며, 행성들도 태양 주위의 원반에서 함께 만들어졌다고 믿고 있다. 외계행성계도 이와 다르지 않은 과정을 통해 생성될 것이다. 먼지 알갱이와 기체의 혼합물로 이루어진 “원시행성계원반”이라고 불리는 이 원반 구조의 수명은 몇 백 만년 정도로 추정된다. 그러므로, 지구를 비롯한 행성은 원반이 형성된 후, 수백 만년 안에 만들어져야만 한다. □ ALMA에 의해 최근 원시행성계원반에서 고리, 간극, 나선팔과 같은 내부구조가 발견되고 있으며, 이들 구조는 생성된 원시행성들이 원반과의 상호작용으로 만들어진다. 행성계가 원반에서 생성됨은 관측으로 증명된 것이다. 그러나, 행성 생성이 원반 내에서 얼마나 빠르게 시작되는지는 여전히 명확하게 규명되지 않은 상태였다. 이 질문이 eDisk 국제 연구 프로젝트를 구성하게 된 원동력이 되었다. □ 행성이 생성되는 시기와 원반에서의 위치는 행성의 크기, 행성을 이루게 되는 물질의 물리적 상태와 화학적 성질을 결정한다. 그러므로, eDisk 국제 연구 프로젝트는 행성 생성이 시작되는 시점을 특정하기 위하여 650 광년 거리 내에 있고 나이가 10,000년에서 100,000년 정도 밖에 되지 않은 매우 어린 19개의 태아별을 관측했다. 이 프로젝트는 ALMA의 매우 높은 각도 분해능과 감도를 이용하여, 매우 어린 태아별 주변의 원반 구조를 조사하는 첫 번째 대규모의 체계적인 연구이다. eDisk 프로젝트를 통해 관측된 모든 태아별에서, 행성 탄생의 최소 조건이라 할 수 있는 원시성 원반(protostellar disks)이 발견됨으로 인해, 별이 만들어지는 과정에서 행성 생성의 조건은 필연적으로 조성됨을 확인하였다. □ 그러나, 상대적으로 나이가 많은 원시행성계원반에서 행성 생성과 관련된 내부 구조가 뚜렷하게 발견되는 것과는 달리, eDisk 프로젝트가 관측한 어린 19개의 태아별 중 가장 나이가 많은 몇 개의 원시성 원반에서만 간단한 내부 구조가 발견되었고, 대부분의 경우는 먼지와 기체가 뒤섞여 있는 두텁고 평탄한 원반으로 발견됐다. 이는 별 탄생이 시작한 후, 10만년까지는 별다른 일이 일어나지 않다가, 십만 년에서 백만 년 사이에 행성계 형성이 빠르게 진행되는 것을 의미한다. □ ALMA(아타카마 대형 밀리미터/서브밀리파 간섭계) : 전파간섭계는 여러 대의 전파망원경을 배열하고 이를 서로 간섭시켜, 거대한 하나의 전파망원경처럼 작동하도록 만드는 방법을 말한다. ALMA는 칠레 아타카마 사막에 건설해 운영하고 있는 세계 최대의 전파간섭계로 유럽남방천문대(ESO), 미국국립과학재단(NSF), 일본국립자연과학연구소(NINS), 캐나다국립연구회, 대만과학기술부(MOST), 대만중앙연구원(ASIAA) 그리고 한국천문연구원(KASI)과 협약을 맺고 있다. □ 연구논문 현재까지 eDisk 프로젝트를 소개하는 논문을 포함하여, 4편의 논문이 출판됐고, 다수의 논문이 심사 중이다. Early Planet Formation in Embedded Disks (eDisk) I: Citation: Ohashi, N., et al. 2023, ApJ, 951, page 8 DOI: 10.3847/1538-4357/acd384 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acd384 Early Planet Formation in Embedded Disks (eDisk) II: Citation: Lin, Z.-Y., et al. 2023, ApJ, 951, page 9 DOI: 10.3847/1538-4357/acd5c9 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acd5c9 Early Planet Formation in Embedded Disks (eDisk) III: Citation: van ’t Hoff, M. L. R., et al. 2023, ApJ, 951, page 10 DOI: 10.3847/1538-4357/accf87 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/accf87 Early Planet Formation in Embedded Disks (eDisk) IV: Citation: Yamato, Y., et al. 2023, ApJ, 951, page 11 DOI: 10.3847/1538-4357/accd71 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/accd71 □ 그림설명 <그림 1> 원시성원반의 상상도. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) <그림 2> ALMA로 관측된 19개의 원시성 주위에서 발견된 원시성원반. 이 중 4개는 원시쌍성계이고 한 개의 원시쌍성계 원반은 별도로 나열됨(둘째 줄 맨 오른쪽과 세째 줄 맨 왼쪽의 원시성원반). 첫째 줄 왼쪽부터 진화 단계 순으로 나열되어 있으며, 이 중 가장 오래된 원시성원반에서만 희미하게 내부구조가 보인다. 짧은 막대는 20 au를 나타낸다. 1 au는 태양에서 지구까지의 평균거리. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Ohashi et al. □ 연구자 ○ 성 명 : 이정은 ○ 소 속 : 서울대학교 물리천문학부(천문학전공) 교수 ○ 연락처 : 02-880-6623, lee.jeongeun@snu.ac.kr ○ 성 명 : 권우진 ○ 소 속 : 서울대학교 사범대학 지구과학교육과 교수 ○ 연락처 : 02-880-7781, wkwon@snu.ac.kr

2023-06-30

Read More -

새소식 관허 코스모스홀(28동) 개관식 개최

새소식 관허 코스모스홀(28동) 개관식 개최관허 코스모스홀(28동) 개관식 개최 지난 6월 27일 화요일 오후 2시 서울대학교 자연과학대학 28동에서 <관허 코스모스홀> 개관을 기념하고 축하하는 행사가 물리·천문학부의 천문학전공 주관으로 열렸다. 관허 코스모스홀은 국내 최초의 대학 소재 천체투영관으로서 직경 13미터의 돔스크린과 돔영상 상영을 위한 최신 레이저프로젝터 및 18.2채널의 음향 시설 등이 갖추어져 있어 천체투영관 본연의 역할 뿐 아니라 다양한 멀티미디어 체험도 제공할 수 있는 공간이다. 천체투영관은 원래 1978년 관악캠퍼스 자연과학대학교 운동장 부지에 설치되어 2003년까지 운영된 바 있으나 시설 노후 및 농업생명과학대학의 이전으로 인해 철거된 바 있다. 자연과학대학의 대형강의동(28동) 재건축과 더불어 2022년 12월에 최첨단 디지털 투영관으로 부활하게 되었다. 관허 코스모스홀은 1978년부터 서울대 부임 후 31년간 교수로 재직하며 수많은 천문학자를 배출한 한국천문학계의 대부로 존경받는 고 홍승수 교수의 호를 따라 명명되었다. 관허 코스모스홀의 건립을 위해 고 홍승수 교수의 배우자 고옥자 여사가 2억원을 기부한 바 있다. 이번 행사에서는 홍승수 교수님의 학문적 업적과 과학 대중화 업적을 기리는 시간을 함께 가졌다. 관허 코스모스홀은 2023년 1학기부터 본격적으로 운영되기 시작하였으며 매달 넷째 주 수요일에 정기상영회를 개최하고 있다. 천문학 관련 수업에 활용될 뿐 아니라 과학콘서트, SF영화제, 음악 공연 등 교내외 구성원들을 위해 다양한 방식으로 운용될 예정이다. 교내 구성원들은 학기 중 매달 열리는 정기상영회를 통해 천체투영관 영화를 감상할 수 있다. < 관허 코스모스홀 개관식 기념사진 > < 관허 코스모스홀 천체투영관 내부 모습 > [ 관련 기사 ] SNU NOW Vol. 228, 서울대학교 7월의 소식입니다, (2023.07.05.) 물리천문학부(천문학전공), 관허 코스모스홀(28동) 개관식 개최, 2023.07.04 (snu.ac.kr)

2023-06-27

Read More -

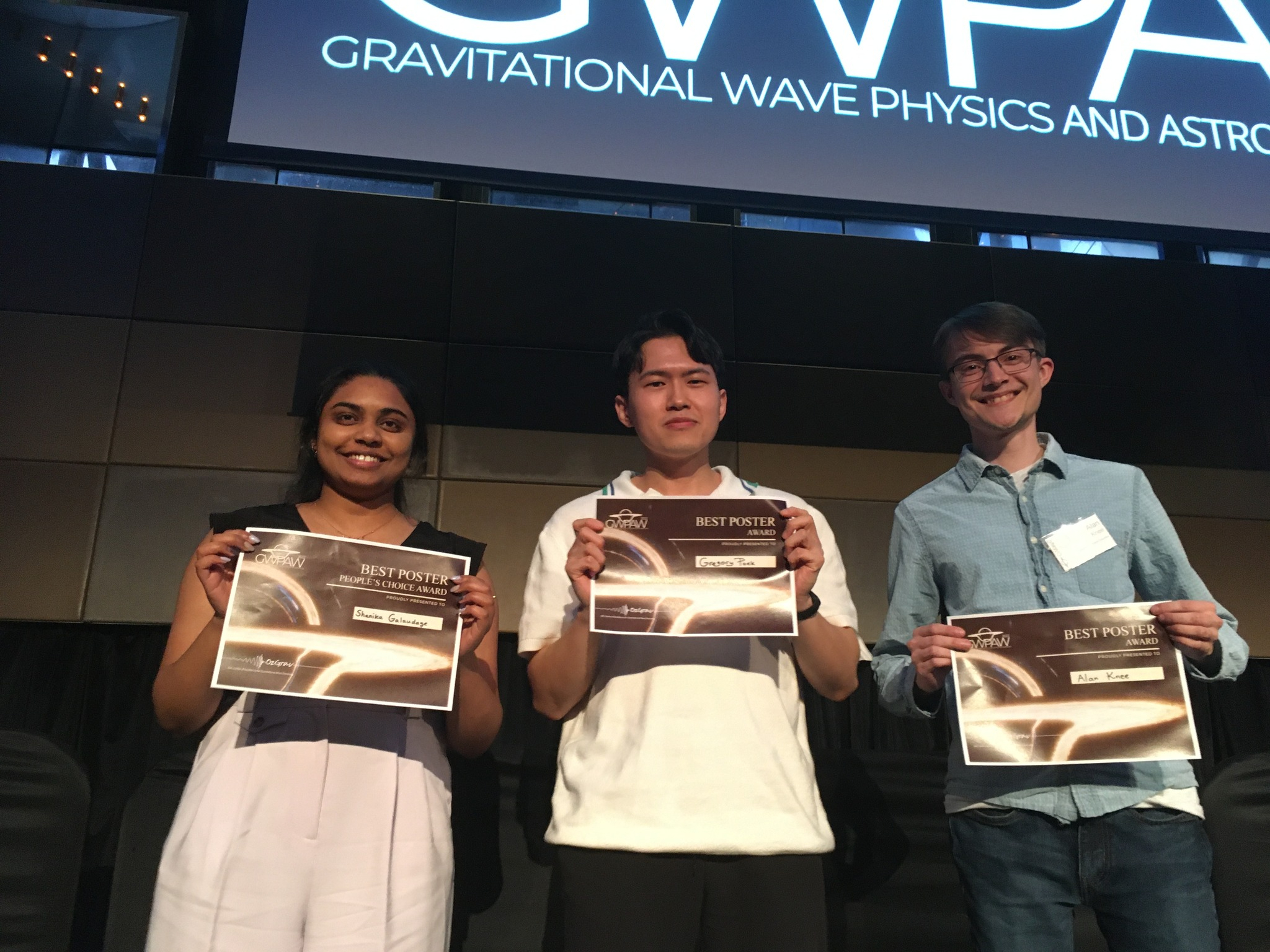

연구성과 백승학 연구원 (대학원생), 국제 중력파 워크샵에서 최우수 포스터상 수상

연구성과 백승학 연구원 (대학원생), 국제 중력파 워크샵에서 최우수 포스터상 수상우리 전공 대학원생 백승학 연구원이 국제 중력파 워크샵에서 최우수 포스터상을 수상하였다. 지난 2022년 12월 5일부터 9일, 호주 멜버른에서 OzGrav (ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery)의 주관으로 Gravitational Wave Physics and Astronomy Workshop 2022 (GWPAW) 학술대회가 개최되었다. 이에 참여한 백승학 연구원은 'Kilonova Identification with 7-Dimensional Telescope'라는 제목의 포스터를 발표하여 최우수 포스터상과 상금 1000 호주 달러를 수상하였다. 이 연구는 백승학 연구원과 서울대학교 천문 전공의 임명신 교수, 김지훈 연구교수가 공동 수행하였다. 포스터는 중력파를 내는 천체로 알려진 킬로노바에 대한 관측 연구를 소개하는 내용이다. 중력파의 빛 대응체(킬로노바)를 빠르게 식별하는 것은 중력파 다중신호천문학의 성공으로 가는 가장 중요한 열쇠이다. 이 포스터에서는 이를 빠르고 효율적으로 찾기 위해 구상된 지상에서 가장 큰 스케일의 다중망원경 시스템인 7차원적 망원경 (7-Dimensional Telescope, 7DT; PI: 임명신 교수님)을 소개하였다. 기존 시설과 7DT의 가장 큰 차별점은 중대역 필터 20-40개를 나누어 장착한 20대의 망원경이 한번에 우주의 넓은 영역을 저분산 스펙트럼 비디오처럼 촬영할 수 있다는 것이고 이는 킬로노바를 찾고 다른 천체와 구분하는데 강력한 도구가 된다. 이번 실험 결과를 통해 7DT가 얼마나 킬로노바를 잘 찾고 분류할 수 있는지 실험한 결과를 보여주었다. 본 연구는 과학난제도전사업으로 선정된 중력파우주연구단의 연구비로 이루어졌다. 백승학 연구원의 수상을 축하합니다!

2023-03-23

Read More -

새소식 故홍승수 명예교수님 강의록 서울대학교 기록관 보존

새소식 故홍승수 명예교수님 강의록 서울대학교 기록관 보존故 홍승수 명예교수님 故 홍승수 명예교수님 강의록(7권)이 서울대학교 기록관에 보존되어 있습니다. - Interstellar Medium 성간물질 Ⅰ - Solar System Astronomy and Experiment 태양계 천문학 및 실험 - Interstellar Medium 성간물질 Ⅱ 과제물 - Introduction to Astrophysics 천체물리학개론 Ⅰ - Introduction to Astrophysics 천체물리학개론 Ⅱ 기록물 소개: https://archives.snu.ac.kr/DAS/H/H3/3/H3_3_02_P01.do?colidx=500&colnumber=COL-2022-0016

2022-07-15

Read More -

연구성과 이정훈 교수, AAS NOVA 논문 소개

연구성과 이정훈 교수, AAS NOVA 논문 소개물리천문학부 천문학전공 이정훈 교수 우리 전공의 이정훈 교수가 제 1저자로 쓴 최신 논문이 2022년 3월 18일자 AAS NOVA에 실렸습니다. AAS NOVA는 미국천문학회 학술지(ApJ, AJ, ApJL, ApJS, RN)에 실린 논문 중 주목할만한 논문을 소개하는 소식지입니다. 이정훈 교수는 이 논문에서 은하의 암흑물질스핀축과 별스핀축이 조석장의 주요축과 정렬하는 방식의 차이에 대한 연구 결과를 발표했습니다. 관련 자료 링크 https://aasnova.org/2022/03/18/spinning-halos-in-the-cosmic-web/

2022-03-21

Read More