전공소식

Total 88건

-

새소식 시민과 함께 과학 프로그램 - 은하 분류 프로젝트

새소식 시민과 함께 과학 프로그램 - 은하 분류 프로젝트물리천문학부 황호성 교수님과 고등과학원 박창범 교수님이 공동으로 진행하는 '시민과 함께 과학 - 은하 분류 프로젝트' 가 2월 5일 부터 시작되었습니다. 시민들이 과학 연구 프로젝트에 직접 참여하여 자료 생성 및 분석 작업을 할 수 있는 기회를 제공하고 있으니 많은 관심과 참여를 바랍니다. 관련 링크 : https://www.kias.re.kr/kias/bbs/B0000029/view.do?nttId=1411&menuNo=406005&lang=ko

2024-02-16

Read More -

새소식 임명신 교수, 2024학년도 한국과학기술한림원 정회원 선출

새소식 임명신 교수, 2024학년도 한국과학기술한림원 정회원 선출물리천문학부 임명신 교수 우리 전공 임명신 교수가 국내 과학기술계 최고 석학기관인 '한국과학기술한림원(한림원)'의 2024년도 정회원으로 선출 되었다. 한국과학기술한림원은 기초과학연구의 진흥기반을 조성하고, 우수한 과학기술인을 발굴, 활용함으로써 정책자문을 통해 과학기술 발전에 기여하고자 1994년에 설립된 연구기관이다. 한림원 정회원은 과학기술 분야에서 20년 이상 활동하며 독창적인 연구 성과를 내고 해당 분야의 발전에 현저히 공헌한 과학기술인들을 3단계에 걸친 엄정한 심사를 통해 선정하며, 특히 책임저자(교신저자)로서 발표한 대표논문 10편에 대해 연구업적의 독창성 및 수월성, 학문적 영향력과 기여도 등을 중점 평가한다. ► 관련 보도자료 2024년도 한림원 정회원 선출 [한국과학기술한림원, 2023/11/30] 허준이 교수 등 40대 5명 포함 한림원 정회원 33명 선출 [동아사이언스, 2023/11/29]

2023-12-07

Read More -

연구성과 이정은 교수가 이끄는 국제 연구팀, 다둥이 별의 탄생 비밀을 풀기위한 ALMA 관측과 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션의 콜라보

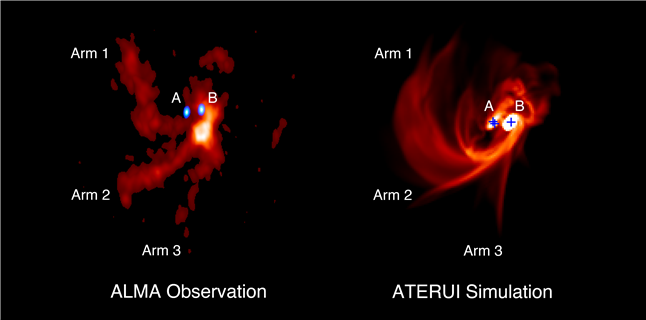

연구성과 이정은 교수가 이끄는 국제 연구팀, 다둥이 별의 탄생 비밀을 풀기위한 ALMA 관측과 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션의 콜라보다둥이 별의 탄생 비밀을 풀기위한 ALMA 관측과 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션의 콜라보 - 스트리머를 통해 물질을 공급받고 있는 세 쌍둥이 태아별 - ■ 요약 o 연구필요성 대부분의 별이 다중성으로 태어나지만, 그 형성과정은 여전히 논란의 대상이다. 따라서 다중성의 형성 기작을 알아내는 것은 별탄생 이론을 포괄적으로 이해하기 위해 매우 중요하다. 지금까지 다중성 형성 기작에 대해 여러 가지 시나리오가 제안되었지만 아직 합의에 이르지 못하고 있다. 다중성 형성 과정을 이해하기 위해서는 ALMA와 같은 고해상도, 고감도 관측시설로 다둥이 별들이 탄생하는 순간을 직접 관측하는 것이 필요하다. 또한, 최근 태아별 관측에서 태아별을 향해 흐르는 가스 구조인 "스트리머 (streamer)"가 종종 보고되고 있다. 스트리머를 연구하는 것은 태아별이 어떻게 기체를 흡입하여 성장하는지를 보여주기 때문에 중요하지만, 이 기체 구조가 어떻게 형성되는지 아직 충분히 이해하지 못한 상태이다. 하지만, 다중성계에서 태아별 주변의 기체 흐름은 복잡한 구조를 가질 것이므로, ALMA의 고해상도 영상은 스트리머 기원을 연구함에 있어 강력한 도구가 될 수 있다. o 연구성과/기대효과 고분해, 고감도의 ALMA 관측과 슈퍼컴퓨터를 이용한 유체역학 수치 시뮬레이션을 비교하는 연구를 통해, 다중 항성계의 형성이 기존에 제시된 이분법적이 기작이 아니라 두 기작이 합쳐진 하이브리드 방식을 따라 만들어짐을 보인 첫 사례이며, 다중성 형성과정에서 태아별들에게 물질을 공급하는 나선팔 모양의 스트리머가 형성될 수 있음을 처음으로 제시하였다. ■ 본문 □ 서울대학교 이정은 교수가 이끄는 국제 연구팀은 세 개의 태아별이 함께 태어나고 있는 다중 원시항성계 IRAS 04239+2436을 아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 간섭계(ALMA)로 관측하여 태아별들 주위에서 세 개의 큰 나선 팔이 존재하는 것을 발견했다. 이 나선형 팔들은 일산화황 (SO) 분자가 방출하는 빛에서 그 형상을 드러냈다. ALMA 관측에서 얻은 기체의 분포와 속도 분포를, 호세이 대학교의 마츠모토 토모아키 교수가 슈퍼컴퓨터를 이용하여 수행한 수치 시뮬레이션과 비교하여, 이 세 개의 나선형 팔이 세 쌍둥이 태아별에게 물질을 공급하는 스트리머(streamer), 즉 태아에게 영양분을 공급하는 탯줄과 같은 역할을 한다는 사실을 확인하였다. 최근에 발견되기 시작한 스트리머의 기원이 의문이었는데, 이번 ALMA 관측과 유체역학 시뮬레이션을 결합하여 다중성이 형성되는 역동적인 과정에서 스트리머가 만들어질 수 있다는 것을 처음으로 밝혔다. 그림1. 난류가 포함된 성간구름에서 만들어지고 있는 세 쌍둥이 태아별, IRAS 04239+2436. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) □ 연구팀은 ALMA를 사용하여 어린 다중 원시항성계 IRAS 04239+2436 주변의 일산화황 (SO) 분자를 포함하여 여러 분자들이 방출하는 전파를 관측했다. IRAS 04239+2436은 지구에서 약 460광년 떨어진 곳에 위치한 '삼중 원시항성계', 즉 세 쌍둥이 태아별이다. 연구팀은 충격파가 존재하는 영역에서 SO 분자를 검출하면, 태아별 주변에서 일어나는 격렬한 기체 운동을 볼 수 있을 것으로 예상했다. 관측 결과, 연구팀은 세쌍둥이 태아별 주변에서 SO 분자를 검출했으며, SO 분자의 분포가 최대 400 천문 단위로 확장되는 큰 나선형 팔을 형성하고 있는 것을 발견했다. 또한 도플러 효과을 이용하여, SO 분자를 포함하는 기체의 속도분포를 얻는데 성공했다. o 기체의 움직임을 분석한 결과, SO 분자로 추적한 나선형 팔은 실제로 세 쌍둥이 태아별을 향해 흐르는 스트리머라는 것이 밝혀졌다. "이번 ALMA 이미지의 가장 충격적인 특징은 SO 방출을 따라 분포하는 대형 다중 팔 구조입니다."라고 이정은 교수는 발견의 중요성을 강조했다. "이 이미지를 처음 봤을 때는 구조들이 가운데 위치한 태아별들을 중심으로 함께 회전하면서 춤을 추고 있는 듯한 인상을 받았습니다. 나중에 이 나선형 팔들이 태아별에게 물질을 공급하는 통로라는 사실을 밝힐 수 있었습니다." o 연구팀은 기체의 움직임을 더 자세히 조사하기 위해 ALMA 관측에서 얻어진 기체의 속도를 성간기체구름에서 다중성 형성을 재현하는 유체역학 수치 시뮬레이션으로부터 얻어지는 속도와 비교했다. 일본 국립천문대(NAOJ) 계산천체물리센터의 천문학 전용 슈퍼컴퓨터인 '아테루이(ATERUI)'와 '아테루이 II (ATERUI II)'를 사용하여 수행된 이 시뮬레이션은 세 개의 태아별 주변에서 교란된 기체가 나선형 팔 모양의 충격파를 만드는 것을 보여주었다. 이 수치 시뮬레이션을 주도한 마츠모토 교수는 "세 개의 태아별을 향해 나선형 팔 모양으로 기체가 흐르는 것을 발견했는데, 이는 나선형 팔이 태아별에 기체를 공급하는 스트리머 역할을 함을 보여줍니다. 시뮬레이션과 관측에서 얻어진 기체의 속도분포가 일치하므로, 수치 시뮬레이션의 결과가 스트리머의 기원을 잘 설명 해준다고 생각할 수 있습니다." 라고 말했다. 그림2. 삼중 원시별 IRAS 04239+2436 주변의 기체 분포 (왼쪽) ALMA로 SO 분자 방출에서 관측된 것과 (오른쪽) 슈퍼컴퓨터 ATERUI의 수치 시뮬레이션으로 재현한 것. 왼쪽 패널에서 파란색으로 나타난 A와 B는 태아별 주변의 먼지에서 나오는 전파를 나타낸다. A는 분해되지 않은 두 개의 태아별을 포함하고 있다. 오른쪽 패널에서 세 개의 태아별 위치는 파란색 십자가로 표시하였다. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J.-E., Lee et al. □ 연구팀은 관측 자료와 수치 시뮬레이션을 비교하여 이 세 쌍둥이 태아별의 탄생 기작을 연구했다. 지금까지는 다중성 형성에 대해 두 가지 시나리오가 제안되어왔다. 첫째는 '난류 분화 시나리오'로, 난류를 포함하는 성간구름이 여러 개의 밀도가 높은 기체 덩어리로 분화하고, 그 덩어리 각각이 원시별로 진화하는 시나리오이다. 두 번째는 하나의 원시별을 둘러싼 기체원반이 분화해서 새로운 원시별을 만드는 과정을 통해 여러 개의 별을 형성하는 '원반 분화 시나리오'이다. 이번 연구를 통해 관측된 세 쌍둥이 태아별은 "난류 분화 시나리오"와 유사하게 기체구름의 분화로 별 형성 과정이 시작되고, 이후 "원반 분화 시나리오"처럼 원반에서 새로운 별의 씨앗이 생성된 후, 주변 기체의 난류와 연결된 나선 팔이 형성되어 물질을 흡입하는 하이브리드 시나리오로 설명할 수 있다. 관측 결과와 유체 역학 시뮬레이션 결과가 매우 유사하며, 이번에 관측 된 세 쌍둥이 태아별을 통해 하이브리드 시나리오에 의해 다중성이 형성되는 것을 처음으로 확인한 것이다. 마츠모토 교수는 "태아별과 스트리머의 기원이 동시에 종합적으로 밝혀진 것은 이번이 처음입니다. ALMA 관측과 시뮬레이션의 결합은 별 형성의 비밀을 밝히는 강력한 도구입니다."라고 말했다. o 이정은 교수는 이번 연구로부터 다중 항성계에서 행성 형성이 얼마나 어려운지를 가늠할 수 있다고 했다. "행성은 원시별 주위에 형성되는 기체 및 먼지 원반에서 만들어집니다. 이 삼중 항성계의 경우, 원시별 주변의 원반이 작은데, 이는 중심의 좁은 영역 내에 원시별들이 밀집되어 있고, 원시별들이 서로 가깝게 궤도를 돌며 중력을 작용해서 서로의 원반 물질을 벗겨내기 때문입니다. 행성은 평온한 환경이 오랫동안 지속되어야 형성될 수 있습니다. 따라서 IRAS 04239 + 2436의 주변상황이 행성 형성에 도움이 되는 환경은 아닙니다." 마츠모토 교수는 "하이브리드 시나리오의 방식으로 다중 항성계가 형성되는 과정을 실제로 관측한 것은 다중 항성 형성 시나리오에 대한 논쟁을 해결하는 데 크게 기여할 것입니다. 또한, 이번 연구는 최근 발견된 스트리머의 존재를 확인했을 뿐만 아니라 어떻게 형성되는지 설명함으로써 중요한 진전을 이루었습니다."라고 말했다. o 이번 연구결과는 2023년 8월 4일자 천체물리학저널에 게재되었다. ■ 연구결과 <Title> Triple spiral arms of a triple protostar system imaged in molecular lines <Authors> Lee, Jeong-Eun Lee, Tomoaki Matsumoto, Hyun-Jeong Kim, Seokho Lee, Daniel Harsono, Jaehan Bae, Neal J. Evans II, Shu-ichiro Inutsuka, Minho Choi, Ken'ichi Tatematsu, Jae-Joon Lee, Lee, Dan Jaffe <Journal> The Astrophysical Journal, 953, 82 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acdd5b (DOI: 10.3847/1538-4357/acdd5b) ■ 용어설명 ※ 태아별, 원시별은 같은 용어이며, 아직 중심에서 핵융합이 일어나지 않은 상태를 의미한다. 다중성계는 여러 개의 별이 서로의 중력에 묶여있는 별의 집단을 의미한다. 스트리머(steamer)는 속도구조가 중심을 향해 떨어지고 있는 기체의 흐름이다. ※ ALMA(아타카마 대형 밀리미터/서브밀리파 간섭계) : 전파간섭계는 여러 대의 전파망원경을 배열하고 이를 서로 간섭시켜, 거대한 하나의 전파망원경처럼 작동하도록 만드는 방법을 말한다. ALMA는 칠레 아타카마 사막에 건설해 운영하고 있는 세계 최대의 전파간섭계로 유럽남방천문대(ESO), 미국국립과학재단(NSF), 일본국립자연과학연구소(NINS), 캐나다국립연구회, 대만과학기술부(MOST), 대만중앙연구원(ASIAA) 그리고 한국천문연구원(KASI)과 협약을 맺고 있다. ※ "ATERUI"와 "ATERUI II" : 일본 국립천문대(NAOJ) 미즈사와 캠퍼스(이와테현 오오시시)의 천문학 수치 시뮬레이션을 위한 NAOJ의 슈퍼컴퓨터들이다. "ATERUI" (Cray XC30)는 2013년부터 2018년까지 운영되었으며, 이론적으로 1.058 페타플롭의 최고 성능을 가졌다 (1 페타플롭은 초당 1조 개의 계산을 수행하는 성능). "ATERUI II" (Cray XC50)는 2018년 이후 운영되고 있으며, 이론적으로 3.087 페타플롭의 최고 성능을 가진 천문학 분야에서 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터이다. ■ 유체역학 수치 시뮬레이션 동영상 슈퍼컴퓨터 "ATERUI"의 다중 항성계 형성 시뮬레이션. 이 영상은 여러 개의 원시별이 난류가 있는 필라멘트 상의 한 가스 구름에서 태어나서, 나선형 팔을 형성하고 궤도를 돌면서 주변 가스를 교란시키는 것을 보여준다. (Credit: 토모아키 마츠모토, 타카아키 타케다, 4D2U 프로젝트, 일본 국립천문대) ■ 연구자 ○ 성 명 : 이정은 ○ 소 속 : 서울대학교 물리·천문학부(천문학전공) 교수 ○ 연락처 : 02-880-6623, lee.jeongeun@snu.ac.kr

2023-08-04

Read More -

연구성과 황호성 교수가 공동연구자로 참여한 국제공동연구진 암흑에너지가 아인슈타인의 우주상수가 아님을 측정

연구성과 황호성 교수가 공동연구자로 참여한 국제공동연구진 암흑에너지가 아인슈타인의 우주상수가 아님을 측정물리·천문학부 황호성 교수 서울대학교 물리천문학부 황호성 교수가 공동 연구자로 참여하고 있는 국제공동연구진은 우주의 가속팽창을 일으키는 암흑에너지가 아인슈타인의 우주상수가 아니라, 시간에 따라 크기가 달라질 수 있는 “제5원소”일 가능성을 제시하였다. 본 연구진이 측정한 암흑에너지의 상태방정식 값이 기존의 우주상수와 들어맞을 확률은 0.02% 정도에 불과하다. 이는 우리 우주가 우주상수로 가득 차 있다는 기존 평탄한 ΛCDM 표준 우주 모형의 이론적 뼈대를 근본적으로 부정하는 연구결과이다. ► 관련 보도자료 우주를 가속 팽창시키는 암흑에너지는 “제5원소”이다? [한국고등과학원, 2023/08/03]

2023-08-03

Read More -

새소식 천문전공 - 후지필름 코리아 업무 협약 체결

새소식 천문전공 - 후지필름 코리아 업무 협약 체결2023년 7월 26일, 서울대학교 물리천문학부 천문학 전공(이하 천문전공)은 후지필름일렉트로닉이미징코리아 (사장 임훈, 이하 후지필름 코리아)와 업무 협약을 체결하였다. 지난 25일, 천문 전공에서 진행한 협정식에는 천문 전공 임명신 전공 주임교수, 윤성철, 황호성, 손주비 교수와 후지필름 코리아 임훈 사장 및 주요 관계자들이 참석하였다. 이번 협약을 계기로 천문전공과 후지필름 코리아는 국내 천문학 발전 및 더 나은 교육 환경 제공을 위해 상호 협력할 것을 약속하였다. 이번 협약을 통해 후지필름은 서울대학교에 광학장비인 쌍안경 및 카메라 등의 다수 제품을 제공할 예정이고, 향후 천문 전공의 발전을 위해 지속적으로 지원할 예정이다. 제공 받은 후지필름의 후지논 쌍안경 40x150ED, TS1440, 10x50FMTR은 천문전공교양수업의 교육 기자재로 활용된다. 또한, 천문전공에서 주관하는 일반인 대상 천문대 공개 행사에서도 활용된다. 후지필름 라지포맷 미러리스 카메라 GFX100IR은 서울대학교 천문대의 1m망원경을 통해, 고화질로 천체를 기록할 예정이다. 이 외에도 후지필름 코리아는 천문 전공의 활동을 담은 다큐멘터리를 영화로 제작할 계획이다. 서울대학교 임명신 교수는 “이번 후지필름 코리아와의 협약을 통해 제공되는 천문관측 장비는 서울대학교 인재 양성에 큰 도움이 될 것이다, 많은 지원을 해주기로 약속한 후지필름에 심심한 감사의 뜻을 표한다”라고 밝혔다. 후지필름 코리아 임훈 사장은 “이번 천문 전공의 산학 협력을 통해 보다 많은 분들이 더 가까이 우주를 관측할 수 있을 것”이라며 “나아가 후지논 쌍안경이 대한민국 천문학의 발전에 작게나마 도움이 되길 바란다”고 말했다. ► 관련 보도자료 후지필름 코리아, 서울대 물리∙천문학부와 업무협약 체결 [파이낸셜뉴스, 2023/07/26] 후지필름 코리아, ‘후지논 쌍안경·카메라’ 서울대 제공 [데이터넷, 2023/07/26]

2023-07-27

Read More